Peter Mansbacher

Peter Mansbacher, geboren 1922

Das Leben eines Flüchtlings

Mein Vater, Martin Mansbacher, ist in Berlin aufgewachsen und zur Schule gegangen. Nach seinem Abitur arbeitete er für Orenstein & Koppel in Berlin, bis er nach Lübeck versetzt wurde, wo er bei der Lübecker Maschinenbau Gesellschaft, einer Filiale von Orenstein & Koppel, als Prokurist eine neue Arbeit anfing. Dort arbeitete er viele Jahre, bis er nicht mehr laufen konnte. Er begann dann eine Versicherungs-Agentur und besuchte seine Kunden per Auto.

Nach dem Ersten Weltkrieg zogen meines Eltern Vaters Eltern von Berlin nach Lübeck. Jakob Mansbacher und seine Ehefrau Johanna, geborene Hirschfeld, wohnten in Lübeck, Marquardstraße 19. Die Eltern meiner Mutter waren Abraham Falck und Margarethe Babette Falck, geborene Marcus. Die Falck-Familie war seit 1745 im Ghetto Moisling ansässig. Als jüdische Familien 1848 die Erlaubnis erhielten, in Lübeck zu wohnen, zogen sie in die Stadt und nahmen in der Beckergrube 64 ihren neuen Wohnsitz.

Meine Mutter, Juliane Mansbacher, geborene Falck, war eine der sechs Töchter, die in Lübeck geboren wurden. Nach ihrem Abitur lernte sie meinen Vater kennen. Sie war jedoch nicht zum Heiraten bereit, und mein Vater versuchte immer wieder, sie zu erwerben. Er machte ihr den Hof für lange Zeit, bis sie endlich ihr Einverständnis gab und sich mit ihm verlobte. Im September 1921 heirateten sie.

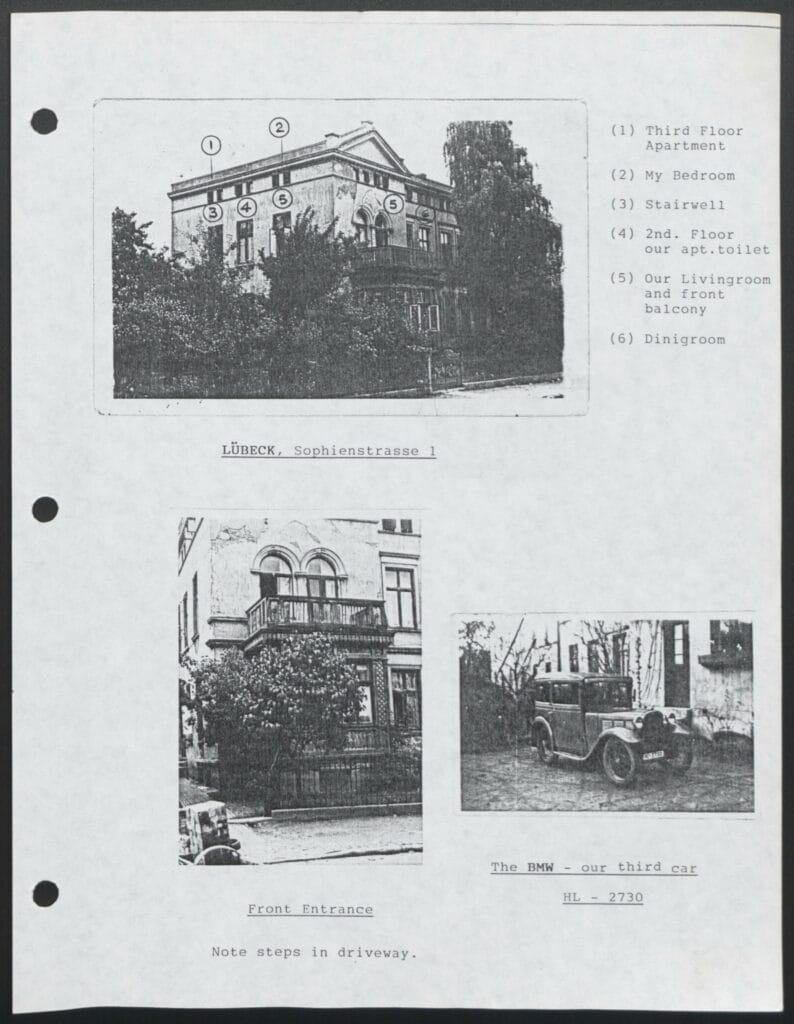

Am 25. August 1922 wurde ich als Fritz Ludwig Mansbacher in Lübeck, Sophienstraße 1 geboren.

Von Nachbarn sowie Verwandten wurde ich „Bubi“ genannt, und meine Eltern konnten mich wohl auch nicht „Fritz-Ludwig-lein“ rufen, und so war ich meiner Mutters „Peterlein“. Der Name blieb an mir stecken, und so ließ ich mich später offiziell auf Peter umbenennen.

Wir hatten ein schönes Haus, das von Mietern im Erdgeschoss und zweiten Stock bewohnt war. Wir wohnten im ersten Stock, wo die Wohnung einen schönen Balkon zum Hintergarten hinaus hatte und wo meine Eltern viele Besucher mit Kaffee und Kuchen oder gar ganzen Mahlzeiten bewirteten. Die großen Glaskirschen, Birnen- und Apfelbäume im Hintergarten umringten den Balkon, so dass man das Gefühl hatte, im Grünen zu sitzen.

Von den Mietern im zweiten Stock lernte in Platt-Deutsch. Von den Mietern im Erdgeschoss lernte ich Hass und Verleumdung.

Als einziges Kind war ich in meiner ganzen Jugend von der Liebe meiner Eltern umgeben. Ich wuchs auf wie jeder Junge meines Alters. Meiner Meinung nach war ich erst ein Mensch, dann ein Deutscher, dann ein Lübecker und dann ein Jude, in der Reihenfolge. Meine Verwandten wie meine Bekannten waren Helden und haben für das Vaterland gekämpft. Manche sind mit schweren Verletzungen aus dem Ersten Weltkrieg zurückgekommen. Andere mussten ihr Leben lassen. Viele hatten Orden zu zeigen oder Kriegsgeschichten zu erzählen. Nie hatte ich gedacht, dass ich weder Mensch noch Deutscher oder Lübecker sei. Dieser Gedanke kam plötzlich und unerwartet.

Lübeck war meine Stadt. Ich kannte jede Straße, Gasse und jeden Winkel, und ich bin jeden Kirchturm bis nach oben hinaufgeklettert. Von der Puppenbrücke zum Holstentor, von der Untertrave zum Burgtor, von dem Heiligen-Geist-Hospital bis zum Krähenteich, dies war der Spielplatz meiner Jugend, und hier habe ich das Leben kennengelernt. Als junge Buben haben wir von der Anlegestelle des Schwartauer Motorbootes am Fuße der Sophienstraße geangelt und Fische und Aale aus der Kanal-Trave herausgezogen. Später wurden öfter Menschen aus der Kanal-Trave gezogen. So oft holten wir die Feuerwehr zu diesem Zweck, dass wir „alt-klugen“ Jungen schon gleich wussten, ob diese angeschwommene Leiche Mord, Selbstmord oder Unglück zum Opfer gefallen war.

Im Sommer hielten wir uns den ganzen Tag im Krähenteich auf und waren regelrechte Wasserratten. Im Herbst wurden Kastanien gesammelt. Im Winter wurde im Park gerodelt, und im Frühling wurden die Kastanien als Munition gebraucht, die Kerzen der Magnolienbäume herunterzuschießen. Er war eine ganz normale Jugend!

Als mein Vater noch laufen konnte, durfte ich öfters mit ihm auf die Maschinenbau Gesellschaft gehen, wo er mir die Schiffe zeigte, die sie gerade im Bau hatten. Auf dem Wege nach Hause begleitete ich ihn zum Geschäftshaus am Bahnhof, wo er noch schnell etwas zu tun hatte. Das Haus hatte einen „Paternoster“, einen Aufzug, der mir zu gut gefiel. Dann ging es über die Puppenbrücke nach Hause, während mein Vater mir das Gedicht von Geibel über die Puppen auf der Brücke zitierte. Es waren schöne Zeiten, als ich mit meinen Eltern noch nach Travemünde oder sonst wo auf Ferien fahren konnten. Aber all dies änderte sich nach 1933.

Nachdem Adolf Hitler zum Reichskanzler ernannt wurde, waren die Nazis an der Macht. Viele Freunde und Nachbarn kannten uns plötzlich nicht mehr und sagten nicht einmal mehr „Guten Tag“. Viele meiner Schulfreunde schimpften mich nun „dreckiger Jude“, und ab und zu fand ich mich umringt von Schulkameraden, die mich beschimpften und zu schlagen begannen. Da ich ein sehr guter Turner war, war es mir möglich, die Überfäller in die Flucht zu schlagen. Trotzdem war ich sehr betrübt über das Verhalten meiner früheren Freunde. Mein Vater, ein lebenslanger Optimist, befahl mir, den Kopf hoch zu halten und meinte, wenn einer nicht „Guten Tag“ zu mir sage, brauche ich dann auch nicht „Auf Wiedersehen“ zu ihm zu sagen. Zum Frühstück hatte er mir ein kleines Gedicht hingestellt:

„Sprich Einer schlecht von Dir,

Sei‘s ihm erlaubt,

Du aber halt Dich so,

Dass Keiner es ihm glaubt!“

An dem Johanneum in Lübeck war ich ein normaler Schüler, doch ein viel besserer Turner. Ich war sehr gut am Reck und Barren und habe viele Wettbewerbe im 100-Meter und 3-Kilometer-Laufen gewonnen. Als alle jüdischen Jungen vom Johanneum entlassen wurden, wurde mir als Einzigem erlaubt, mein Studium fortzusetzen bis zum Einjährigen. Warum ich allein die Erlaubnis bekam, weiß ich nicht, doch kann es sein, dass man mich für die Wettbewerbe beim Turnen brauchte.

Peter Mansbacher

- Peter Mansbacher wurde am 25. August 1922 in Lübeck geboren

- er wohnte mit seinen Eltern, Juliane und Martin Mansbacher, in der Sophienstr. 1

- Peter besuchte zunächst die St. Jürgen-Schule und dann das Johanneum

- weil Peter ein sehr guter Sportler war, durfte er länger als andere jüdische Mitschüler am Johanneum bleiben, musste dann aber auch die Schule verlassen

- er begann nach seinem Einjährigen (Mittlere Reife) mit einer Schlosser-Lehre in der Norddeutschen Bürstenfabrik

- am 10. November 1938-nach der Reichspogromnacht – wurde er entlassen

- Ende November wurde Peter von seinen Eltern mit einem Kindertransport nach England gebracht

- an diesem Morgen sah er seine Eltern zum letzten Mal

- Peter Mansbacher gelangte über England, Kanada in die USA

- hier heiratete er seine Frau Ursula, die wie er aus Nazi-Deutschland geflohen war, sie bekamen zwei Kinder

- sein Vater starb am 4. März 1940 in Lübeck

- seine Mutter wurde am 19. Oktober 1942 nach Auschwitz deportiert, wo sie einen Tag später in der Gaskammer ermordet wurde

Peter mit seiner Mutter

Inzwischen wanderten viele unserer Freunde und Nachbarn aus in alle Welt. Auch meine Eltern wollten gerne auswandern, aber wohin ohne Geld? Die Versicherungs-Agentur meines Vaters brachte kaum noch Geld ein, und man wollte uns Juden nicht mehr arbeiten lassen. Meine Mutter musste nun Geld verdienen, damit wir das Nötigste zum Leben hatten. Sie arbeitete sehr schwer und lange als Sekretärin, wo immer sie Arbeit bekommen konnte. Auch ich fand eine Arbeit nach der Schule und am Wochenende bei einem Fischgeschäft in der Mühlenstraße. Als Lieferant der Fische fuhr ich jeden Tag mit meinem Fahrrad und verdiente ein wenig Geld, was mir half, für meine Schulbücher uns Sonstiges zu zahlen.

Nach meinem Einjährigen am Johanneum bekam ich eine Arbeit als Schlosser-Lehrling bei der „Norddeutschen Bürsten Industrie“ in Lübeck.

Am 10. November riss mich mein Wecker aus tiefem Schlaf. Nachdem ich die leichte Schicht Eis in meiner Wasch-Schüssel zerbrochen hatte, wusch ich mich, kämmte mein Haar und zog mich zur Arbeit an. (…)

Ich küsste meine Eltern, schwang mich auf mein Fahrrad und fuhr zur Arbeit. Auf dem Wege bemerkte ich ungewöhnlich viele Autos und Polizei-Autos. Ich wusste nicht, dass diese Nacht als „Reichskristallnacht“ in die Geschichtsbücher eingeschrieben werden würde. Auch wunderte ich mich, warum die Nazis zu uns gekommen waren und meinen kranken Vater vergeblich versucht hatten, mitzunehmen.

In der Fabrik schauten mich die Mitarbeiter sehr komisch an, und keiner sprach ein Wort mit mir. Gestern waren wir noch gute Freunde und haben Witze erzählt und herumgespielt und heute meiden sie mich! Warum? Was hab ich getan? Endlich nahm mich ein Mann beiseite und frug mich, warum ich heute zur Arbeit gekommen bin. Hätte ich nicht gehört, dass Hunderte von Juden und Anti-Nazis letzte Nacht festgenommen und zum Konzentrationslager gesandt wurden? Hatte ich nicht gehört, dass alle jüdischen Geschäfte in Lübeck zerstört worden waren und auch die Synagoge in der St. Annen-Straße?

Natürlich hatte ich all dies nicht gehört. Wieso denn um 6 Uhr in der Früh? Und warum wussten die meisten Arbeiter darüber Bescheid? Viele von ihnen waren eingezogen worden und hatten während der späten Nacht Scheiben eingeschlagen und die Geschäfte beraubt. Dr. Goebbels behauptete am nächsten Tag, dass der Pöbel diese Grausamkeiten verbrochen hätte. Es hätte nicht besser organisiert sein können! Mein Freund gestand mir, dass es vielen großen Spaß gemacht hatte letzte Nacht. Als die Frau eines Bekannten ein paar Tage später einen neuen Pelzmantel anhatte, verstand ich, was er damit gemeint hatte.

Als mich mein Freund nun verließ, stand ich ganz verdutzt in der Schlosserei und wusste nicht, was jetzt zu tun sei. Ich musste aber nicht lange waren, denn nun kam der Chef-Ingenieur zu mir und sagte, dass ich entlassen sei. Als ich ihm sagte, dass mein Kontrakt noch bis Januar läuft, sagte er nur kurz, dass die Nazi-Partei keine Kontrakte mit Juden anerkennt und „Auf Wiedersehen!“ Als ich mich umschaute, schauten meine Mitarbeiter schnell woanders hin, um meinen Blick zu vermeiden. Außer dem einen Freund sprach keiner mit mir. Niemand hatte Mitleid mit mir. Ich nahm meine Papiere aus meinem Arbeitstisch und ging zur Tür, wo ich meine Arbeitskarte abstempelte.

Meine Eltern warteten ungeduldig auf mich und waren froh, mich wieder heil zu Hause zu sehen. Fast alle unser Verwandten und Bekannten waren festgenommen und in ein Gefängnis gebracht worden. Auch Jungen meines Alters wurden verhaftet, und meine Eltern hatten Angst, dass sie vielleicht noch zurückkommen würden, um mich auch festzunehmen. Meine Mutter hatte meinen Koffer schon gepackt, und so wurde ich beauftragt, sofort zu Freunden meiner Eltern in Berlin zu Besuch zu fahren.

Eine Woche später erhielt ich einen Brief von meinen Eltern: „Komme auf dem schnellsten Weg nach Hause, da die Möglichkeit besteht, nach England auszuwandern!“ So nahm ich den nächsten Zug nach Lübeck. Dann ging es schnell per Zug zu dem Jüdischen Commitee in Hamburg, wo Formulare ausgefüllt werden mussten und ich untersucht wurde. Dann wieder zurück nach Lübeck und warten. Während der nächsten Tage sortierte ich meine Sachen und bereitete mich auf die kommende Reise vor. Dann kaufte ich noch Geschenke für meine Eltern, Recha, der Cousine meines Vaters, und Großmutter und verpackte sie in eine große Schachtel mit der Aufschrift: „Nicht vor Chanukah Abend öffnen!“

Acht Tage nach meiner Rückkehr von Berlin sollte ich mich dann in Hamburg zum Anschluss an einen Kindertransport melden. Am Morgen der Abfahrt gaben mir meine Eltern noch viele nützliche Ratschläge, denn ich musste ja nun allein in die Welt hinausgehen. Nachdem ich meines Vaters Segen erhalten hatte, verabschiedete ich mich von ihm – er musste zurückbleiben – in der Hoffnung, recht, recht bald wieder mit meinen Eltern in einem Land frei und glücklich vereint zu sein. Dann gab mir mein Vater noch ein Adressbüchlein, in das er die folgende Widmung geschrieben hatte:

„Gehst Du strahlend in die Welt,

Schirme dich das Himmelszelt,

Denke, wenn was nicht gefällt,

Nur der Hund ist‘s, der stets bellt.“

Ich war so voller Erwartung und Aufregung an diesem Morgen, dass mir die Wichtigkeit dieses letzten Augenblicks, dieses Scheidens, nicht zu Bewusstsein kam. Ich sollte meine Eltern nie mehr wiedersehen.

Peter Mansbacher gelangte über England, Kanada, wo er sein Abitur nachholen konnte und sein Studium als Diplom-Ingenieur beendete, in die USA. Dort heiratete er seine Frau Ursula, die wie er aus Nazi-Deutschland geflohen war. Mit ihr bekam er zwei Kinder.

Sein Vater ist am 4. März 1940 an seiner Krankheit in Lübeck gestorben. Seine Mutter, Großmutter Margarethe Falck und Recha Liebenau wurden Anfang 1942 in das jüdische Altersheim in der St. Annen-Straße umgesiedelt und dann am 20. Juli nach Theresienstadt deportiert. Recha Liebenau wurde im September ein Opfer der Öfen in Auschwitz. Seine Großmutter starb in Theresienstadt am 14. Oktober 1942.

Auch Peter Mansbachers Mutter wurde am 19. Oktober nach Auschwitz deportiert, wo sie am nächsten Tag in der Gaskammer ermordet und im Ofen verbrannt wurde.

Quelle: Mansbacher, Peter: Epilogue. Das Leben eines Flüchtlings, in: Zwischen Gestern und Heute, Erinnerungen jüdischen Lebens ehemaliger Schleswig-Holsteiner, Zusammengestellt von Gerd Stolz, Heide 1991, S.97f